編者按:

《科學生活家》是長沙市科協聯合長沙晚報連續開辦多年的品牌欄目,已經連續開辦近400期,主要針對市民衣食住行、健康、新興科技等方面的疑點和困惑,邀請專家解疑答惑,去偽存真、指導生活。我院自2019年以來,和該專欄進行密切聯系,推薦各科室專家對市民來信、提問進行科學嚴謹、生動接地氣的解答,獲市民點贊。

《科學生活家》市民答疑之“科學飲食”篇:

吃飯愛喝水,小心這些問題來“找茬”

指導專家 我院兒科副主任醫師 曾津

近日,6歲小女孩妞妞在家長的陪同下來到了我院兒保科就診,從家長口中得知妞妞雖然已經6歲,但身高體重都未達到正常值,醫生細問原因,了解到原來妞妞從兩歲能同家人上桌吃飯開始就養成了邊吃飯邊喝水的習慣,不給喝水就不肯吃飯,且食量也不大,一餐飯往往能被她消耗一兩個小時,漸漸地吃不好飯就成了全家人的心頭之患。

對此,我院兒保科副主任醫師曾津表示,邊吃飯邊喝水這種習慣是肯定不好的,無論是小孩還是大人長期如此必定影響身體健康。首先,邊吃飯邊喝大量的水,會把胃液稀釋導致胃酸濃度降低,同時飲水會把胃撐大,胃的蠕動會相應減弱,不利于把吃進去的小塊食物消化成食糜,影響食物的消化吸收;其次,還會影響牙齒的咀嚼功能,而未經嚼碎的大塊食物會更容易下咽,進入腸胃后,會造成胃腸的壓力過大,可能會出現腹瀉、肚子痛等癥狀;再次,胃液中含有許多胃酸,能殺死食物中的細菌和病毒,吃飯喝水則會沖淡胃酸,抑制不了細菌的繁殖易患腸胃炎;最后,由于喝水能夠增加容量,讓人產生飽脹感,從而影響食欲。

那么,吃飯時真的一點兒水都不能喝嗎?當然不是,但要在飲水量上進行控制。比如蔬菜水果當中本身就存在的水分是不可避免的,另外,遇到特別干澀又難以下咽的食物,為了飲食進行的順暢些,可以輔以水或湯汁(100~200ml),反而有利于吞咽和消化。

什么時候喝水比較合適呢?曾津建議飯前喝水的時間是半個小時,飯前喝水能促進消化系統各個器官的神經興奮,促進唾液快速產生,稀釋胃液從而緩解人體的饑餓感,幫助我們控制食欲,想減肥的朋友不妨嘗試一下。飯后喝水最好等上2小時左右,喝水不要太多,在晚上的時候,過了七點鐘,就不要喝太多水了。

總而言之,水是人體的生命之源,需要我們合理飲用。邊吃飯邊喝水或者湯泡飯,長期以往會影響我們的牙齒、腸胃,影響食物的消化吸收,最后可能會出現各種不適問題,尤其是小朋友需要格外注意。

長期喝粥會讓胃越來越脆弱嗎?

指導專家:全科醫學科 副主任護師 張利娟

近日,一則“長期喝粥會讓胃越來越脆弱”的話題沖上微博熱搜,短短兩天時間閱讀量上億次,引發網友熱烈討論。那么,這一話題有其科學依據嗎?我院全科醫學科副主任護師張利娟為大家科普答疑。

“長期喝粥會讓胃越來越脆弱,是有一定科學依據的。因為我們身體一切器官都需要通過運動來保持健康狀態。長期喝粥退化了人體的咀嚼功能,減輕了胃腸的蠕動能力,導致胃部變得越來越脆弱。”張利娟解釋。

她提醒,如果天天喝粥,短時間內增加了胃的容積,對于胃食管反流的患者,不但無法做到養胃的效果,還易導致病情加重,出現反流的現象。對于有消化性潰瘍的患者長期喝粥會使胃酸分泌太多,從而破壞了胃的酸堿度,最好不要喝粥,應該吃些干的固體的食物比較好。加之白米粥是典型的高碳水、低蛋白的食物,如果長期喝粥,短時間內血糖就會飆升,十分容易困倦,隨后又很快餓了。

在日常生活中如何科學喝粥?張利娟支招,首先粥屬于半流質飲食,比較容易被人體消化吸收,腸胃功能較差的人適量食用可減輕胃腸負擔,有助于促進胃腸功能恢復,對消化功能較差的人群有一定好處;其次粥含水量豐富,通常可以達到90%左右,適量喝粥能夠為人體補充水分,同時對于出現咽喉疼痛、發癢的患者而言,有助于緩解咽喉不適的癥狀。特別是在感冒或者是生病的時候喝一點粥,胃會覺得特別舒服,喝粥可以起到養胃的作用。另外粥屬酸性,一般的胃炎患者胃酸分泌不夠,喝點粥,食物容易消化,而且能夠刺激胃酸分泌,對于提高血糖也有幫助。

張利娟建議,在適量喝粥時搭配一些其他食物共同食用,如雞肉、牛肉,以及水果、蔬菜等,既能夠均衡飲食,又能使人體全面補充營養物質,身體變得更加健康。

膽固醇偏高需要忌口嗎?

指導專家 營養科 副主任醫師 孫艷

說起“膽固醇”,人們往往談虎色變,認為膽固醇破壞人體健康,是個“壞東西”。那么膽固醇到底是個什么東東?對人體又有多大危害呢?膽固醇偏高的人群需要忌口嗎?

長沙市中心醫院營養科主任孫艷介紹,膽固醇是組織細胞不可缺少的重要物質,它不僅參與形成細胞膜,而且是合成膽汁酸,維生素D以及甾體激素的原料,所以膽固醇并非只對人體有害,只有當血液中膽固醇的含量超過正常值時才會影響人體健康。

人體的膽固醇有70-80%是由人體自身合成的,只有20-30%來自對食物的攝取,且人體對攝入的膽固醇的吸收率只有30%,故每人每日從食物中攝取的膽固醇不超過300mg,就會滿足身體的需要且不會過量。現代研究發現,動脈粥樣硬化、靜脈血栓形成、膽石癥等與高膽固醇血癥有著密切的相關性。雖然,飲食中膽固醇攝入并不是血液中膽固醇的主要來源,但控制飲食中膽固醇的攝入(避免攝入過多膽固醇)仍然是防治血脂異常、高血壓、冠心病、動脈粥樣硬化等心腦血管疾病的重要措施。

膽固醇(TC)包括高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)、極低密度脂蛋白膽固醇(VLDL)幾種。HDL-C的生理功能是轉運磷脂和膽固醇,有助于清除細胞中的膽固醇,是一種抗動脈粥樣硬化的脂蛋白,是冠心病的保護因子,是好的膽固醇。而LDL-C含量增多時會鉆入動脈壁,沉積成斑塊,堵塞血管,引起冠心病、中風等事件,故其超標一般被認為是心血管疾病的前兆。

日常飲食中飽和脂肪具有促進血液低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)升高的作用,所以我們要限制飽和脂肪含量高的食物,如動物油脂以及動物內臟等,動物內臟通常建議每月吃2-3次,每次25g即可。LDL-C能對動脈造成損害,而HDL-C則具有清潔疏通動脈的功能。橄欖油、茶油、玉米油和菜子油中含有的單不飽和脂肪酸具有降低低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)的作用。

維生素C、維生素E等具有抗氧化作用的成分雖然并不能直接使血液中的膽固醇減少,但有助于減輕膽固醇對血管的危害,所以富含這類維生素的食物多吃也是有益的。

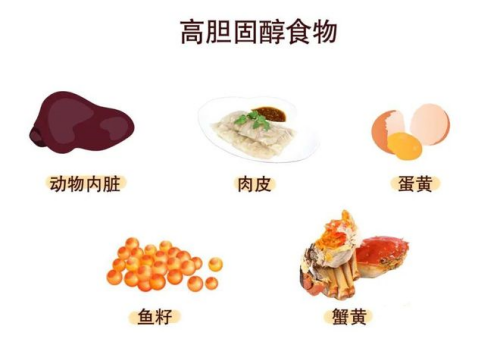

對于心血管疾病患者、高脂蛋白血癥患者、膽固醇血癥患者,應限制食用或不用的食物有:蛋黃、魚籽、肉皮、蟹黃、內臟等含膽固醇高的食物;限制動物油,多用植物油。

宜食用的食物有:所有植物性食物、禽蛋的蛋清、禽肉、乳品、魚等;富含膳食纖維的食物,如:芹菜、玉米、燕麥等;茶葉中的茶色素也可降低血總膽固醇,防止動脈粥樣硬化和血栓的形成,綠茶比紅茶更好;維生素C與E可降低血脂,調整血脂代謝,它們在深色或綠色蔬果及豆類中含量頗高;多吃蔬菜水果和菌藻類食物,如魔芋、木耳、海帶、裙帶菜、洋蔥、南瓜、地瓜等,這些食物含有豐富的膳食纖維有助于膽固醇的排泄。